配资世界

股配债好不好 来华十年,这个美国人在论坛崩溃吐槽:我在中国交不到朋友

股配债好不好

股配债好不好

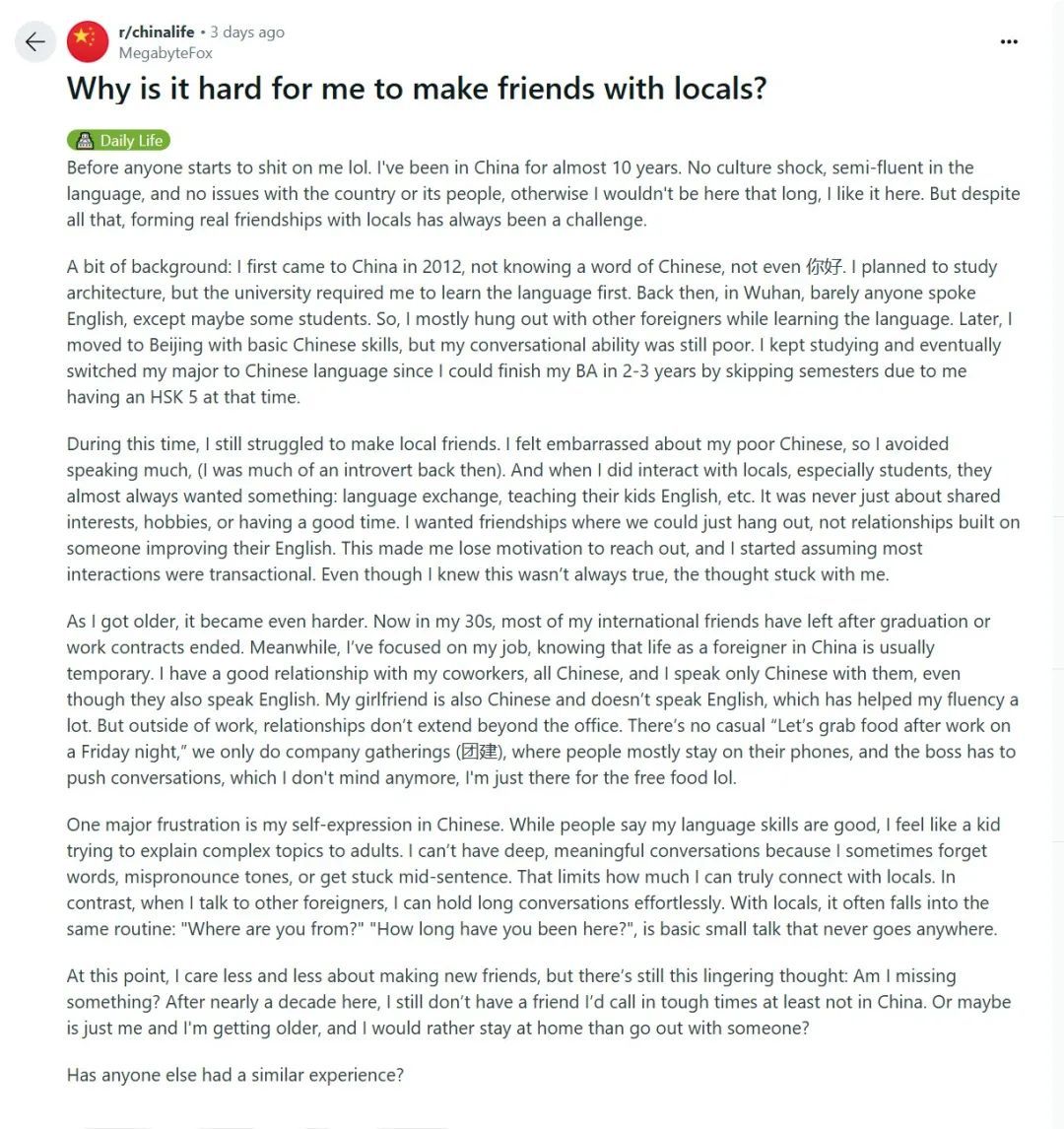

最近,国外最大的论坛Reddit上出现一个热帖。一位来华近10年的美国人抱怨交不到中国朋友。他写到:

在大家开始骂我之前,先说清楚 lol。我在中国待了将近十年,没有文化冲击,中文也算半流利,对这个国家和这里的人也没有任何问题,否则我也不会待这么久。我喜欢这里。但尽管如此,要真正和本地人建立起深厚的友谊一直是个挑战。

我2012年第一次来中国,当时一个中文单词都不会,连“你好”都不知道。我本来打算学建筑,但学校要求我先学语言。那时候我在武汉,基本没人会说英语,除了少数学生。所以在学中文的过程中,我大多是和其他外国人混在一起。后来,我带着基本的中文水平搬到了北京,但口语能力仍然很差。我继续学习,最后改学了中文专业,因为当时我的 HSK 5 已经考出来了,这让我可以跳级,用 2-3 年完成学士学位。

在这段时间里,我还是很难交到本地朋友。我对自己蹩脚的中文感到尴尬,所以尽量避免多说话(当时我也比较内向)。而当我和本地人,尤其是学生交流时,他们几乎总是有所求——语言交换、让我教他们孩子英语等等。这些关系从来不是基于共同的兴趣、爱好,或者单纯的玩乐,而总带着某种“交换”性质。这让我渐渐失去了主动结交朋友的动力,甚至开始假设大多数互动都是带有目的性的。尽管理智上知道这并不完全正确,但这个想法已经根深蒂固。

年纪越大,这种情况就越难改变。现在我 30 多岁了,以前的国际朋友大多已经离开了,不是毕业回国,就是工作合同到期走人。而我把更多精力放在了工作上,因为我知道,在中国,外国人的生活通常是“暂时的”。我和同事们关系很好,全是中国人,平时我们只用中文交流,尽管他们也会说英语。我的女朋友也是中国人,不会英语,这也大大提高了我的流利度。但除了工作以外,关系基本不会延续到私人生活。不会有人随口约一句“周五晚上下班一起吃个饭吧”,我们只有公司组织的团建,大家基本都低头刷手机,得靠老板来推动对话。不过现在我也不在乎了,反正就是去吃顿免费的饭 lol。

让我最沮丧的一点是自我表达能力。尽管别人都说我中文很好,但我自己感觉就像个小孩,想和成年人讨论复杂话题却表达不清。我没办法进行真正深入的交流,因为有时候会忘词,发音不准,或者说到一半卡住。这让我的社交很受限制。相比之下,和外国人聊天,我能毫无障碍地进行长时间的对话。但和本地人聊着聊着,就很容易回到那些老掉牙的问题:“你是哪里人?”“在中国多久了?”——基本的寒暄,永远无法深入。

到现在,我对交新朋友的兴趣已经越来越淡了。但偶尔还是会想:是我错过了什么吗?在中国生活了近十年,我仍然没有一个可以在困难时刻打电话求助的朋友,至少在这里没有。还是说,这只是因为我变老了,宁愿待在家里,也不想和人出去社交?

有没有人有类似的经历?

不少人在下面回应:外国人确实很难融入中国社会。

一个网友回复到,“中国人的社交习惯更偏向德国人,工作和生活分得很清楚。如果你想在工作中交朋友,那确实会很难。”

另一个老外开始直接批评中国人:

我觉得大多数大陆人都比较表面化,甚至有点自我中心,这与他们的成长环境有关。社会和宣传灌输了某些特定的价值观和信念,使他们对新事物或不同观点缺乏兴趣,尤其是那些让他们感到不舒服的话题,比如中国在某些方面落后或存在问题。

无论如何,你始终会被当作“那个老外”。在他们看来,你总有一天会离开。对我来说,我已经接受了这个现实,也不会为此烦恼。这不是你的问题。

当然,也有反例。

中国人是世界上最友善的民族之一! 虽然我这辈子只去过中国三次,但无论在哪里,人们都想和我交朋友——从我住的青年旅舍,到城市街头!有两次,我在街上遇到完全陌生的当地人,他们对我的国家感到好奇,聊了几句后就互相加了微信,成为了朋友。这种事在我自己的国家一辈子都没发生过,但在中国,仅仅一周内就发生了两次。

一个移民到国外的中国人认为主要原因是在中国,人们本能地抗拒深层次的交流。

我越来越意识到中国的人际关系——无论是友情还是爱情——往往带有某种“表面化”的特征。人们普遍避免自省和表达自我,而这种倾向在成长过程中受到了同龄人、长辈以及整个社会的强烈压制。进入职场后,这种情况变得更加明显。高压、低回报的环境让人与人之间的互动变得机械而疏离。这种状况相当不近人情,也令人遗憾,因为中国人的本性其实是善良的。

其他中国人也在回帖里同意:自己宁可交网友,也不愿意和同事做朋友。

实际上,在全球范围内,成年人在工作场合交朋友都不容易,并不仅仅是中国的特例。许多国家和文化中,工作和私人生活被严格区分,同事之间的关系往往停留在表面的礼貌和合作层面,而不会发展成真正的朋友。

在美国,许多职场人士也抱怨与同事交朋友很难。尽管美国文化强调开放和友好,但在工作场合,大多数人更倾向于保持专业距离。很多人觉得,工作只是谋生的一部分,下班后应该回归家庭或自己的社交圈。在社交平台上,不少美国人抱怨过“同事只是同事,不是朋友”,甚至有人说职场里的友善只是表面的,大家只是维持基本的合作关系。

在日本,情况更加明显。日本的职场人际关系建立在严格的上下级秩序和礼节基础上,真正的私人交情极为少见。即便公司组织居酒屋聚餐(“饮み会”),很多时候也只是职场社交的延续,而不是基于真正的朋友关系。日本人常说,成年后最深的友情往往来自学生时代,进入职场后,交新朋友变得非常困难。

即便是中国人在海外,很多人也面临类似的社交困境。在异国他乡,语言、文化、社会规则的不同,使得华人很难融入当地的社交圈。许多华人表示,在国外的公司里,同事关系基本停留在工作层面,真正愿意深交的人少之又少。很多时候,华人更倾向于加入本地的华人社群,或是通过兴趣小组结识新朋友,而不是在职场上寻找深厚的友谊。

所以,在工作场合交不到朋友,并不是中国特有的问题。无论在哪个国家股配债好不好,成年人要建立深厚的友情,都需要在工作之外寻找共同兴趣的圈子,比如运动俱乐部、读书会、线上社群等。